在郭沫若复杂的文艺观中表现得最突出的是主情的浪漫主义文艺观,具体表现为:看重内心的要求,强调自我的表现,突出感情的作用,夸大主观的力量。郭沫若认为,艺术的精神决不是在模仿自然,艺术的要求也绝不是在仅仅求得一片自然的形似,艺术是我的表现,是艺术家的一种内在冲动的不得不如此的表现。

|

||

| 《女神》封面 | ||

《女神》是郭沫若的第一部新诗集,在现代文学史上《女神》出版的时间虽不如胡适的《尝试集》早,但《女神》却以它突出的成就,成为现代文学史上真正开一代诗风的第一部新诗集。《女神》收1916~1921年作的新诗共57首,其中多数是1919~1920年间的作品。可以说《女神》是“五四”时代的产物,没有那个伟大的时代,郭沫若不可能创造出如此雄奇豪放、震撼人心的诗篇。

《女神》最集中地反映了当时郭沫若的泛神论及个性解放的思想。抒情主人公自我形象非常突出,或者赤裸裸地直抒胸臆;或投入历史中,借古人的躯壳溶进自己的生命,诗中的“我”是最富有诗人个性的,同时也是体现时代特点的“大我”形象,因为诗人把自我的痛苦和欢乐深深植根在民族的土壤中,虽然狂热,但却体现了大众的愿望和时代的特征。

《女神》创作中郭沫若在艺术风格上追求的目标是雄奇和明丽。郭沫若认为诗的风格分为雄浑、冲淡两种。传统诗人,一类是坚持反抗、执著现实的雄浑的风格;一类是避世、寄情山水的冲淡风格。

郭沫若少年时期受传统诗教的熏陶,对这两种类型的诗都有涉猎,但那时他较偏爱寄情山水的冲淡诗。到日本的初期他喜欢泰戈尔的诗,也是较偏重于他的冲淡“恬静的悲调”,后来他倾向于海涅的“充满人间性”的诗,这是一个过渡期,随后郭沫若明显地表现出了对惠特曼的偏爱。

|

||

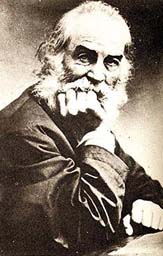

| 惠特曼 | ||

惠特曼(1819~1892),美国伟大的诗人,生于纽约,家庭贫苦,一生身处下层,他热爱自然,热爱人生,曾在美国各地流浪,与各行各业的劳动人民结交朋友,并开始诗歌创作。1855年《草叶集》第一版问世,以其崭新的内容和风格在美国的诗坛上独树一帜。以后每再版一次,既增加一些新作,直到他去世的时候,一共出了九版,诗集的名字始终是《草叶集》。

惠特曼的诗热烈地歌颂人民,歌颂大自然,直抒胸臆,具有雄浑的气势。《女神》写于在艺术风格上偏爱惠特曼的时候,在创作中受惠特曼的影响比较明显,但不等于就是惠特曼。郭沫若曾这样评价海涅和惠特曼的诗,说海涅的诗丽而不雄,惠特曼的诗雄而不丽,两者都喜欢,但都不令他满意。郭沫若在《女神》创作中所刻意追求的是雄和丽统一的独特的艺术风格。

《女神》诗的节奏是随着感情的流泻而形成的,郭沫若写诗完全凭感情冲动,形成强烈的感情冲击波,所以《女神》呈现出一种鼓舞型的节奏。例如《天狗》表现个性解放的强烈要求,用狂呼、大叫的形式表现,为加强气势用了大量排比句,诗句、诗节有多有少,旋律顿挫,整首诗高昂的调子直线上升,非常有气魄。 但《女神》中的诗激昂有余,过于紧张,回旋少,顿挫感不强,显得单调,余韵不足。