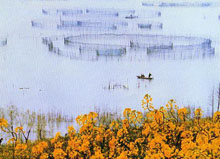

| 二、主体位置 主体在画面当中的位置也是影响主体是否突出的一个重要因素,同样的一个事物,放在画面当中的不同位置,其突出程度是不一样的。人们往往认为画面的中心部分是最容易突出主体的部分,所以许多人在拍摄画面时往往把主体放在画面的中心,然而,前人的经验却告诉我们,画面的中间位置虽然均衡稳定,但也容易引起人们视觉的疲劳,缺少生气和变化,较死板,所以一般情况下,我们并不总把主体放在画面的中心位置。那么,究竟应该把主体放在什么位置呢? 理论上说,主体可以放在画面当中的任何位置上,这主要视主题思想、创作意图、画面繁简的不同而定,但是,在长期的实践当中,人们总结出了几种可供借鉴的构图样式,按这几种样式去处理,就可以使主体处在画面中比较优越、较易引人注意的位置。 (一)黄金分割构图法(又称“三分构图法”) 陶建秋拍摄的《水乡美如画》(发表于《中国摄影》1998年第12期)具有传统的画意摄影特点,画面当中的主要事物──小船所处的位置、前景黄花的边线在画面中的位置都是符合黄金分割的,显得比例得当、和谐稳定。(图2-1-1《水乡美如画》,陶建秋摄) 《Oxford之春》是2006年作者在美国迈阿密大学(Miami University)作访问学者期间拍摄的,该画面也是采用黄金分割的构图方法,在一片金黄色的油菜花地中,将一个大树的位置安排在画面中右上方的黄金分割点。(图2-1-2《Oxford之春》,郭艳民摄)

雅各布·范德·波尔拍摄的《高速公路》将两个倾斜画幅拍摄的同样的画面组合成一个三角形,增加了奇特的视觉效果,由于两侧为倾斜拍摄的高速公路,所以尽管画面为正三角形,画面给人带来的动感仍然很强。 (三)S形构图法 这种构图活泼、轻快,能够体现出生命的韵律感,有利于表现线条向画面深处的延伸。这条S形曲线认真研究起来也是对立统一规律的一种体现,也是一波三折的方法。当拍摄那些本身具有S形特征的事物时,如长城、小河、小路等,往往要采用这种构图样式。一般情况下,采用这种构图方式,往往会结合俯拍角度,因为只有俯拍角度才能够在画面中展现出线条由近及远的延伸变化,此外,在画面中,S形线条的发端往往从画面的一个下角延伸向远方, 如果线条的发端出自画框的边线或底线中央,那么,观众会觉得线条有一种断掉的、不连续的感觉。

(四)对角线构图法 这种构图强调将主体放在画面的对角线上或者接近画面对角线的位置上,它可以充分利用画面对角线的长度,充分利用画面的容量;

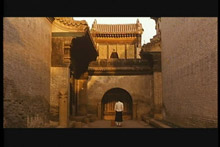

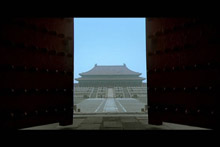

(五)对称式构图法 即以画面中水平中轴线或垂直中轴线为轴,把主体安排在轴线上或其两边对称的位置上,它往往显得均衡、稳定、和谐、庄严,我国传统上很喜欢对称,许多建筑、雕塑、绘画等作品都是采用了对称式的结构方法。 对称式构图法也有不足之处,就是绝对的对等,显得有点呆板、压抑、静止、缺少变化,对称的景物司空见惯了,给人的视觉刺激不强烈。而且这种构图,因多用正面的拍摄方向,拍摄对称景物的正面,才可达到对称效果,所以只能看到被摄体的高度和宽度,空间深度不明显,立体感不强。这都是选用对称式构图时应注意到的问题。打破对称的方法有多种,如不把主体放在画面的中心,而是放在画面的一侧;不从事物的正面拍摄,而是选用斜侧面角度拍摄;不用正面光线,而是选用侧光、斜侧光拍摄等。 在影视作品中,张艺谋导演的《大红灯笼高高挂》

对称的样式多种多样,第一种常见的样式是拍摄左右对称物体,物体的对称轴线和画面的中轴重合,这是人们最常见最习惯的对称样式。在张艺谋导演的电影《英雄》中,就大量运用了对称式构图,无名与秦王在秦王宫殿上对谈的绝大多数画面采用对称式构图,以体现秦王的威仪和两人对话的正式。 2005年中央电视台播出的大型纪录片《故宫》

《倒闭后的滋味》拍摄的是1986年8月25日,沈阳市防爆器械厂宣布破产,它是新中国第一家正式宣告破产的企业。原厂长石永阶到厂里领救济金。由于他的情况尚在调查中,市保险公司暂不发给他救济金证。他只好抽着闷烟,看着工人们领取救济金证。在这个画面中,就是采用了对称式构图,尽管画面左右两侧的被摄对象在外形上并不完全一样,但是他们在情态、内涵上形成了鲜明的对比,这样的画面可以被视为宽泛的对称。(图2-1-8《倒闭后的滋味》,郑鸣摄) 以画面的水平中轴线为轴,画面的上部和下部对称,是对称式构图的另一种样式,这种构图样式常常被用来拍摄水中倒影、镜面影像等。

从以上几种构图样式我们可以看出,采用何种构图样式,要根据被摄事物的骨架线条结构来确定,这些常见的构图样式,是人们长期实践积累的经验,都有一定的道理,各有一定的适应题材、形式范围。 此外,构图的确定还要根据拍摄者的主观创作意图,艺术创作讲求“法有法,法无定法”,这些构图样式也不是不可打破的绝对真理,构图最终是为了表现主题思想,一切形式都是为内容服务的,有时为了创作意图的需要,应该而且必须打破这些常规的构图样式。 |